ORTHODOXE KIRCHE

|

Auf dieser Seite:Auf separaten Seiten: |

Allgemeines & Spezielles |

Orthodoxe Kirchen (von altgriechisch "richtig" oder "geradlinig" und "glauben") nennen sich die christlichen Kirchen des byzantinischen Ritus, die im griechischen Kulturraum entstanden, oder von dorther gegründet worden sind. Der Begriff Ostkirchen ist ebenfalls gebräuchlich, schließt aber genau genommen auch andere im östlichen Mittelmeerraum beheimatete Kirchen ein, die sich entweder theologisch und/oder liturgisch von der Orthodoxie byzantinischer Tradition unterscheiden. Das sind die katholischen unierten Kirchen, die Altorientalischen Kirchen, im Westen auch als monophysitische Kirchen bezeichnet, und die Assyrische Kirche des Ostens. Die letzteren Kirchen bezeichnen sich gelegentlich auch als orthodox. Eine Gesamtübersicht bietet der Wikipedia-Artikel Vorreformatorische Kirchen. |

Ursprung & Selbstbild |

Die kirchlichen Traditionen und Lehren der orthodoxen Kirchen nahmen ihren Anfang im byzantinischen Reich mit seinem Zentrum Byzanz bzw. Konstantinopel. Deshalb spricht man auch von der griechischen Kirche im Gegensatz zur lateinischen Kirche bzw. römischen Kirche. Bibel- und Liturgiesprache ist die jeweilige Landessprache oder eine ältere Form derselben wie etwa Altgriechisch oder Kirchenslawisch, eine alte slawische Sprachform. Außer der griechischen Tradition ist vor allem die slawische bei den orthodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus bedeutend, da slawische Gebiete im frühen Mittelalter das Christentum besonders von Byzanz übernommen haben und sich auch später eher auf Konstantinopel als auf Rom bezogen. Die orthodoxen Kirchen sind nach der katholischen Kirche weltweit gesehen die zweitgrößte christliche Kirche. Die orthodoxen Christen verstehen sich nicht als "russisch-orthodox" oder "bulgarisch-orthodox", auch nicht als "Teil der Einen Kirche", sondern als unmittelbaren Ausdruck der "ganzen Einen Kirche". Das hindert den Gläubigen aber nicht daran, jeweils durch Ort, nationale Zugehörigkeit Sprache und Tradition z.B. an die russische orthodoxe Kirche oder die bulgarische orthodoxe Kirche gebunden zu sein.

In den Orthodoxen Kirchen werden verschiedene Bezeichnungen verwendet, die die orthodoxe Identität ausdrücken: Orthodoxe Kirche, Orthodoxe Katholische Kirche, Östlich-orthodoxe Kirche, Ostkirche, oder Griechisch-orthodoxe Kirche (letzteres bezieht sich in diesem Fall nicht auf Griechenland sondern auf den griechischen Kulturraum, in dem die Kirche entstanden ist) oder auch Griechisch-orientalische Kirche. Die eigentliche, umfassende Bezeichnung aus Sicht der Orthodoxen Kirche selbst ist Die Eine, Heilige, Katholische und Apostolische Kirche, wie sie im Glaubensbekenntnis genannt wird. Die orthodoxe Kirche versteht sich als DIE ursprüngliche christliche Kirche, von der sich alle übrigen Kirchen abgespalten bzw. entfernt haben sollen (so auch die Römisch-Katholische Kirche). Von daher sieht sich die orthodoxe Kirche auch als geistliche Heimat aller Christen in ihrem Gebiet und sieht mit Befremden auf die zahlreichen evangelischen Konfessionen, insbesondere, wenn diese auf dem eigenen Gebiet Parallelkirchen eröffnen. Auch für die Errichtung von papsttreuen Parallelkirchen (Unierte Kirchen) und neuerdings von römisch-katholischen Bistümern in orthodoxen Ländern herrscht wenig Verständnis. Den orthodoxen Kirchen liegt an der Einheit des Christentums, fast alle von ihnen haben sich aus diesem Grund dem ökumenischen Rat der Kirchen angeschlossen und führen einen ökumenischen Dialog zwecks Annäherung vor allem mit der katholischen, den anglikanischen und den anderen orientalischen Kirchen. Sie sind jedoch nicht bereit, sich durch Mehrheitsbeschluss nicht-traditionelle Werte und Praktiken aufzwingen zu lassen (beispielsweise von einer Priesterin geleiteter Gemeinschaftsgottesdienst, gemeinsame Eucharistie, Befreiungstheologie ... ). |

Schisma - die Trennung |

Als Morgenländisches Schisma , auch als Griechisches Schisma bezeichnet (Schisma von griechisch für Trennung, Spaltung) wird die Trennung zwischen den östlich-orthodoxen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche bezeichnet. Oft wird als Datum dafür 1054 angegeben, als sich Papst und Patriarch von Konstantinopel gegenseitig exkommunizierten, aber tatsächlich handelte es sich um einen Prozess, der sich etwa vom 5. bis ins 15. Jahrhundert hinzog. Heute stimmen Historiker darin überein, dass Ostkirche und Westkirche sich aufgrund einer fortschreitenden Entfremdung trennten, die mit dem progressiven Wachstum der päpstlichen Autorität zusammenfiel. Entscheidend für die Trennung waren nicht theologische Differenzen, sondern kirchenpolitische Faktoren.

|

Struktur |

Kanonische KirchenDie orthodoxen Kirchen unterscheiden zwischen kanonischen und nicht-kanonischen Kirchen. Kanonische Kirchen sind autokephale und autonome Kirchen, die in voller Kommunion mit dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel und den anderen kanonischen Kirchen stehen. Nicht-kanonische Kirchen haben sich irgendwann aus theologischen oder politischen Gründen von der Kommunion mit dem ökumenischen Patriarchat oder einer kanonischen Kirche getrennt. Theologische Aussagen über andere Kirchen und den Heils- oder Unheilsstatus ihrer Mitglieder werden in der Orthdoxie soweit wie möglich vermieden.

Autokephale und autonome KirchenIn der Orthodoxen Kirche wird unterschieden zwischen autokephalen Kirchen, die rechtlich und geistlich vollständig selbständig sind und ihr eigenes Oberhaupt wählen, und oft noch für weitere Kirchen zuständig sind und autonomen Kirchen, die bezüglich interner Angelegenheiten bis zu einem gewissen Grad selbständig sind, aber in mancher Hinsicht von einer autokephalen Kirche abhängen. Eine autokephale Kirche kann, je nach Größe und historischer Bedeutung, den Titel Patriarchat, Erzbistum oder Metropolie tragen und wird entsprechend von einem Patriarchen, Erzbischof oder Metropoliten geleitet. An der Spitze einer autonomen Kirche steht ein Erzbischof. In der Orthodoxen Kirche sind alle Bischöfe rechtlich und geistlich gleichgestellt - ein Patriarch, Metropolit oder Erzbischof hat gegenüber einem Bischof keine höhere Autorität und keine Jurisdiktion im Gebiet eines anderen Bischofs, steht den Bischöfen seines Gebiets aber als "primus inter pares" (erster unter gleichen) vor und vertritt die Kirche nach außen. Für eine ganze Kirche bindende Entschlüsse können aber nur von der Gemeinschaft der Bischöfe an einem Konzil oder einer Synode getroffen werden. Innerhalb seines Gebiets hat jeder Bischof die geistliche Jurisdiktion. Weihe und AmtDie Priesterweihe können nur Männer empfangen. Nur die Bischöfe, die meist zugleich auch Mönche sind, sind zum Zölibat verpflichtet. Allerdings sind auch die Bischöfe oft nicht ursprünglich aus dem unverheirateten Klerus, denn es werden häufig verwitwete Priester zum Bischof geweiht. Priester und Diakone dürfen verheiratet sein, allerdings nicht nach der Subdiakonweihe heiraten. Wenn sie verwitwen oder sich von ihrer Frau trennen, müssen sie unverheiratet bleiben. Die Ämter sind in eine kirchliche Hierarchie eingebunden: An der Spitze steht der Patriarch, Erzbischof oder Metropolit als primus inter pares unter den Bischöfen, dann kommen Bischof, Priester und Diakon. Im Gegensatz zu westlichen Kirchen sind in der orthodoxen Kirche traditionell die meisten Theologen, in deren Hand auch ein großer Teil der Lehre liegt, Laien und nicht Priester, und umgekehrt die Mehrzahl der Priester keine Theologen. Die Priesterausbildung ist meist kurz und praxisorientiert, sie findet nicht an Universitäten statt. Sozialdienste gelten als Aufgabe vor allem der Laien, in mehrheitlich Orthodoxen Ländern auch als Aufgabe des Staates und nicht als Aufgabe der kirchlichen Hierarchie. Deren Aufgabe ist vor allem die Durchführung von Gottesdiensten und die Gemeindebetreuung. Auch die Mönche sind nur selten Priester, die meisten sind Laien. Ordensgemeinschaften im westlichen Sinne gibt es in der Orthodoxie nicht, sondern jedes einzelne Kloster ist sozusagen ein eigener Orden. Allerdings gibt es oft eine informelle Zusammenarbeit zwischen Klöstern mit ähnlicher geistlicher Orientierung und gemeinsamer Gründungstradition. Es gibt keine Frauenordination und keinen Altardienst für Frauen. Die Ehefrau des Priesters hat eine Sonderstellung in der Gemeinde. Vom Altardienst abgesehen können Frauen prinzipiell sämtliche Funktionen in der Gemeinde ausüben, zum Beispiel Kirchenrat, Chor leiten, Lektorendienst, Unterricht erteilen (auch für Erwachsene), Ikonen malen - je nach lokaler Kultur ist die Beteiligung der Frauen am Gemeindeleben jedoch unterschiedlich. |

Theologie |

Die Theologie der Orthodoxen Kirchen ähnelt in vieler Hinsicht derjenigen der Römisch-Katholischen Kirche, im Detail gibt es allerdings diverse kleine Unterschiede. Ein wichtiger Unterschied in der Mentalität ergibt sich daraus, dass im Westen fast alle der wenigen, dafür aber herausragenden und prägenden frühen Kirchenväter und Theologen beruflich Rechtsanwälte und/oder Staatsbeamte des römischen Reiches waren, und das rechtliche Denken in der römischen Gesellschaft tief verankert war. Dadurch denkt die westliche Theologie oft in Kategorien des Rechts, wie beispielsweise Strafe und Gnade. In der östlichen Kirche war dies so nicht der Fall; sie hatte eine größere Anzahl von frühen "Vätern" recht unterschiedlicher ethnischer, sozialer und beruflicher Herkunft, die je einzeln betrachtet jedoch deutlich weniger prägend waren als die westlichen. Die östliche Theologie neigt häufig dazu, in medizinischen Kategorien zu denken, wie beispielsweise Krankheit und Heilung. Ein weiterer Hauptunterschied ist vermutlich, dass die Orthodoxen insgesamt eine weniger positive Sicht der heidnischen griechischen Philosophie haben - vor allem fehlt die im Katholizismus sehr verbreitete Hochschätzung des Aristoteles - und somit auch deren Denkweise weniger als ein geeignetes Vehikel der christlichen Theologie sehen als die Katholiken. Demgegenüber werden das Erbe Israels und die direkte spirituelle Erfahrung stärker betont. Daraus ergibt sich, dass viele Bereiche der Theologie bewusst im Vagen gelassen werden; beispielsweise wird bei der Eucharistie zwar eine "Veränderung" der Elemente bekannt, der Begriff der Transsubstantiation aber abgelehnt, und auch die Marienlehre ist in der Orthodoxie zwar in der Liturgie klar vorhanden, aber kaum formell dogmatisiert. SakramenteDie orthodoxen Kirchen kennen sieben Sakramente oder richtiger Mysterien: Taufe, Myronsalbung (die unmittelbar auf die Taufe folgt, aber im übrigen der westlichen Firmung entspricht), Eucharistie (wird das erste mal ebenfalls schon unmittelbar nach der Taufe empfangen), Buße, Weihe, Ehe und Krankensalbung. Die Siebenzahl wurde erst um die Reformationszeit von der katholischen Kirche übernommen, um sich von protestantisierenden Tendenzen abzugrenzen, und ist nicht dogmatisch festgelegt; eine klare Abgrenzung zwischen Sakramenten und Sakramentalien (wie beispielsweise Begräbnis und Wasserweihe) gibt es im Gegensatz zur katholischen Kirche nicht. Da Salbung und erste Eucharistie ja schon von Kleinkindern empfangen werden, hat die orthodoxe Kirche im Gegensatz zu den meisten Religionen der Welt kein allgemeines Ritual, welches den Übergang vom Kind zum Erwachsenen feiert; es gibt aber viele lokale Traditionen dieser Art, in Teilen Griechenlands, Serbiens und Bulgariens etwa das Tauchen und Heraufholen eines Kreuzes aus einem eiskalten Fluss durch Jugendliche am Tag der Taufe Christi, dem Theophaniefest am 6. Januar. |

Liturgie und Verhalten |

Der Mittelpunkt der orthodoxen Spiritualität steht die reiche, hauptsächlich gesungene Liturgie voller Symbolik, deren heutige Form großteils bis ins vierte Jahrhundert zurückgeht, in ihrer Grundstruktur wohl sogar bis ins erste und zweite Jahrhundert. Die Form des ersten Teils der Liturgie geht auf den jüdischen Synagogengottesdienst zurück, wie er zur Zeit Jesu üblich war, während der zweite Teil mit der Eucharistiefeier im wesentlichen christlichen Ursprungs ist, auch wenn manche hier Anleihen beim jüdischen Tempelgottesdienst sehen. Früher mussten alle noch nicht getauften Glaubensanwärter nach dem ersten Teil die Kirche verlassen. Die ursprüngliche Liturgie dauerte fünf Stunden, die Basilius-Liturgie dauert etwa zweieinhalb, die Chrysostomos-Liturgie ab dem 11. Jahrhundert etwa eineinhalb Stunden. An den meisten Sonntagen wird die Chrysostomos-Liturgie gefeiert, an hohen Feiertagen die Basilius-Liturgie. Daneben gibt es noch andere Lithurgien. Alle orthodoxen Liturgien benötigen zur vollen Feier neben dem Priester (oder Bischof) noch einen Diakon. Dieser assistiert dem Priester, und die Struktur des abwechselnden gegenseitigen Ansprechens dient beiden als Gedächtnisstütze. Notfalls können die Liturgien aber auch in einer vereinfachten Form ohne Diakon gefeiert werden. Mit weiteren Gebeten ist der Gottesdienst auch an normalen Sonntagen reichlich drei Stunden lang - wobei nicht alle von Anfang bis Ende dabei sind. Späteres Erscheinen und früheres Verlassen des Gottesdienstes sind relativ normal. Typisch ist der häufige Anruf Kyrie eleison (Herr, erbarme dich). Besonderen Stellenwert in russisch-orthodoxen Liturgien haben die Gesänge. Sie werden als Gebete verstanden und sollen deshalb nur von menschlichen Stimmen "produziert" werden. Der Gebrauch von Instrumenten ist demzufolge in russisch-orthodoxen Kirchen nicht gestattet, weil Instrumente nicht beten können. Auch in anderen orthodoxen Kirchen ist Instrumentalmusik unüblich. Eine andere Theorie für diese Abneigung gegen Instrumentalmusik geht auf die bei den römischen Zirkusspielen üblichen Orchester zurück. Die Christen betrachteten die Zirkusspiele, in denen sie teilweise selbst die Opfer waren, als Götzenkult. Jedoch haben sich diese Anschauungen im Laufe der Zeit verändert. Die weltweit erste Orgel im heutigen Sinne wurde zum Beispiel im Spätmittelalter in der Hagia Sophia von Konstantinopel installiert; beim Fall der Stadt wurde sie zerstört. In der orthodoxen Liturgie bekreuzigt man sich jedes Mal, wenn die Trinität erwähnt wird, wenn das Kreuz oder eine Ikone verehrt wird, beim Segen, und bei unzähligen weiteren Gelegenheiten, die aber nicht genau geregelt sind und von verschieden Gläubigen recht unterschiedlich gehandhabt werden. Man bekreuzigt sich mit recht ausladender Bewegung und von rechts nach links (Stirn, Brust, rechte Schulter, linke Schulter), umgekehrt wie in der katholischen Kirche. Beim Bekreuzigen werden Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger zusammengehalten (drei Finger - Trinität), während Ringfinger und kleiner Finger an der Handfläche sind (zwei Finger - die zwei Naturen Christi, in die Handfläche - kommen herab zur Erde). In manchen orthodoxen Kirchen folgt der Bekreuzigung grundsätzlich noch eine Verbeugung. Gebetet wird prinzipiell stehend, auch in den Gottesdiensten wird meistens gestanden; viele Kirchen haben nur Bestuhlung entlang den Wänden für Alte und Schwache. Knien ist in der sonntäglichen Liturgie nicht üblich und gilt sogar als unangemessen, da der Sonntag an die Auferstehung erinnern soll; an anderen Wochentagen gibt es in manchen Kirchen Niederwerfungen ähnlich wie im Islam, der diese Gebetshaltung vermutlich von den Ostkirchen übernommen hat. Männliche Kirchengänger müssen vor dem Eintritt in die Kirche sämtliche Kopfbedeckung ablegen, Frauen dürfen sie anbehalten. Verhalten in Kirchen und vor Ikonen Nicht die Arme auf dem Rücken verschränken, Besonders Besucher in russisch-orthodoxen Kirchen sollten nicht die Hände auf den Rücken legen. Das war die übliche Haltung der KGB-Agenten, die den Gottesdienst überwachten, und gilt bis heute als verletzend. |

Feste & Kalender |

Das Hauptfest der Orthodoxie ist das Osterfest (gewöhnlich nach jüdischem Vorbild Pascha oder Passah genannt), welches in der orthodoxen Kultur eine ähnlich zentrale Stellung hat wie Weihnachten im Westen. Das Osterfest wird in allen orthodoxen Kirchen (mit Ausnahme der Finnischen Kirche) nach dem Julianischen Kalender berechnet und kann daher eine, vier oder fünf Wochen nach dem westlichen Ostern sein. Das Kirchenjahr der Orthodoxie beginnt am 1. September; an diesem Tag begann im Byzantinischen Reich auch die neue Indiktion, was etwa dem heutigen fiskalischen Jahr entspricht. An zweiter Stelle nach dem Osterfest stehen die untereinander gleichrangigen so genannten "Zwölf Feste":

Während die beweglichen Feste (wie beispielsweise Ostern und Pfingsten) in allen Orthodoxen Kirchen nach dem von Julius Caesar eingeführten Julianischen Kalender gefeiert werden, hat ein Teil der Kirchen in den 20er Jahren des 20sten Jahrhunderts für die festliegenden Feste (wie zum Beispiel Weihnachten und Taufe Christi) den so genannten Neo-Julianischen Kalender eingeführt, der bis zum Jahr 2800 dem westlichen Gregorianischen Kalender entsprechen wird. Andere Kirchen halten jedoch auch für diese Feste am Julianischen Kalender fest, so dass beispielsweise Weihnachten in Griechenland am 25. Dezember, in Russland jedoch erst an unserem 7. Januar (dem "alten" 25. Dezember) gefeiert wird. Diese Kalenderreform, die ziemlich spontan, ohne große Diskussion - und auch ohne vernünftige Abstimmung der Orthodoxen Kirchen untereinander - beschlossen wurde, war im 20. Jahrhundert stark umkämpft und führte zur Abspaltung der Altkalendarier. |

Liste der orthodoxen Kirchen |

Heute gehören zur kanonischen orthodoxen Kirchenfamilie die folgenden Kirchen, in Reihenfolge ihres historischen Rangs:

Alle anderen kanonischen orthodoxen Kirchen stehen unter der geistlichen Leitung einer autokephalen Kirche. |

Ökumene |

Bei den für die Orthodoxen Kirchen sehr wichtigen Bemühungen um die Einheit der christlichen Kirchen muss man zwischen den Beziehungen zur römisch-katholischen und jenen zu den Kirchen der Reformation unterscheiden. Während der Dialog mit Rom vor allem im eher politischen Bereich des kirchlichen Selbstverständnisses auf Differenzen stößt, sind es gegenüber den reformatorischen Kirchen vor allem theologische Unstimmigkeiten, etwa um das Verständnis der Sakramente. Gegenüber der Römischen Kirche gibt es auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten: Orthodoxe und Römisch-katholische haben die selben apostolischen Glaubensbekenntnisse, Sakramente und geweihten Ämter. Kulturelle und theologische Unterschiede zwischen Ostkirche und Westkirche gab es praktisch von Anfang an, aber ab der Mitte des ersten Jahrtausends führte ein immer geringerer theologischer und kultureller Austausch zu einer getrennten Entwicklung. Die in der katholischen Theologie seit dem Mittelalter eingeführten kirchlichen Lehren, beginnend mit dem Filioque und dem päpstlichen Primat, wurden von der Orthodoxie als einseitige Neuerungen angesehen, die zu einem Bruch der Kommunion führten, als die römisch-katholische Kirche verlangte, dass diese auch in den orthodoxen Kirchen eingeführt wurden. Insbesondere auch die Dogmen des 19. und 20. Jahrhunderts - Unbefleckte Empfängnis, leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, und Unfehlbarkeit des Papstes gemäß Vatikanum I - haben die Kluft noch vergrößert, wohingegen sich die römische Kirche mit den Beschlüssen des II. Vatikanums der orthodoxen Kirche wieder angenähert hat. Papst Johannes Paul II. hat der katholisch-orthodoxen Ökumene oft Vorrang gegenüber der katholisch-protestantischen eingeräumt und viel zu einer Klimaverbesserung beigetragen, andererseits aber die katholischen Dogmen stets klar verteidigt. Die zweite große Spaltung war das morgenländische Schisma von 1054, aus dem die römisch-katholische Kirche und die östlich-orthodoxen Kirchen unter dem Ehrenprimat des Patriarchen von Konstantinopel hervorgingen. Unionsversuche, zuletzt 1439 angesichts drohenden Eroberung Konstantinopels durch die Türken, scheiterten vor allem am Widerstand der orthodoxen Gläubigen, für die nach der Eroberung von Konstantinopel im vierten Kreuzzug eine Kirchengemeinschaft mit der römisch-katholischen Kirche nicht mehr vorstellbar war. Die gegenseitigen Verurteilungen als Häretiker gelten heute als aufgehoben. 1964 hoben Papst Paul VI. und der Patriarch von Konstantinopel, Athenagoras, den gegenseitigen Kirchenbann von 1054 auf. 1967 kam es in Jerusalem zur ersten Begegnung eines Papstes und eines Patriarchen nach dem Beginn der Kirchenspaltung. Das Schisma blieb allerdings bestehen. 2001 erklärte Johannes Paul II. gegenüber griechisch-orthodoxen Christen: "Für die vergangenen und gegenwärtigen Anlässe, bei denen Söhne und Töchter der Katholischen Kirche durch Taten oder Unterlassungen gegen ihre orthodoxen Brüder und Schwestern gesündigt haben, möge der Herr uns Vergebung gewähren." Erinnerungen an die Plünderung Konstantinopels im Vierten Kreuzzug (1204) und die polnische Herrschaft in Russland sind noch nicht verheilt und werden durch die "uniatische Frage", das heißt die Existenz von katholischen Ostkirchen, sowie die Errichtung von katholischen Bistümern beziehungsweise Apostolischen Administraturen auf orthodoxem Gebiet immer wieder aufgewühlt. Die Orthodoxen sehen darin eine falsche Ekklesiologie (aus ihrer Sicht kann es in einem Gebiet nur eine christliche Kirche geben), einen Versuch seitens Roms, mehr Macht zu gewinnen, und eine Missachtung ihrer eigenen Kirchen; die katholische Seite fühlt sich umgekehrt den Unierten Kirchen gegenüber zur Loyalität verpflichtet. Auch wenn deren Einrichtung inzwischen auch von einigen katholischen Verhandlungsführern als historischer Fehler gesehen wird, so kann man sie nach katholischer Ansicht trotzdem jetzt nicht einfach ihrem Schicksal überlassen, oder aus der Kirche ausschließen, oder zur von ihnen nicht gewollten Vereinigung mit den Orthodoxen zwingen. Hilfreich sind Kontakte auf gleicher Ebene, wie die Begegnungen zwischen dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras und Papst Paul VI. in den 1960er Jahren, oder die im Jahre 2004 erfolgte Rückgabe der bei der Plünderung von Konstantinopel geraubten Reliquien von Rom nach Konstantinopel. Unklar bleibt, wie die Differenzen im kirchlichen Selbstverständnis überwunden werden können, sowie viele Streitfragen, wo die Römische Kirche sich auf philosophische Erklärungen theologischer Fragen festgelegt hat, die von den orthodoxen Kirchen abgelehnt werden. Weiter fortgeschritten ist die Annäherung zwischen den Orthodoxen Kirchen, der Anglikanischen Kommunion und den Altkatholischen Kirchen, sie wurde in den letzten Jahrzehnten allerdings belastet durch die Priesterweihe von Frauen in diesen westlichen Kirchen und andere protestantisierende Tendenzen, während die Orthodoxen an der Tradition der Priesterweihe nur für Männer festhalten. Die orthodoxen Kirchen gehören mit wenigen Ausnahmen dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) an; in den Entspannungsphasen des Kalten Krieges sah man darin eine Möglichkeit zu stärkerem ost-westlichem Austausch auf nichtstaatlicher Ebene, weshalb die sozialistischen Staaten diese Mitgliedschaft befürworteten. In diesem Rahmen besteht die Möglichkeit zum Austausch mit den Kirchen der Reformation und deren Abspaltungen. Die Römische Kirche gehört dem Rat aufgrund ihres Selbstverständnisses nicht an, sondern nimmt eine Beobachterrolle ein. Unterdessen fühlten sich die verhältnismäßig wenigen orthodoxen Kirchen gegenüber den zahlreichen protestantischen Kirchen in diesem Gremium oft an den Rand gedrängt und haben daher nach dem Ende des Kommunismus eine bessere Abstimmung und ein einheitlicheres Auftreten im Rat beschlossen. Nur die georgische Kirche trat aus Protest gegen die massive protestantische Mission in Georgien ganz aus dem Rat aus. Obwohl sich die orthodoxen Kirchen als einzige Bewahrer der vollständigen apostolischen Lehre betrachten, können sie sich ausdrücklich dazu bekennen, dass die Einheit der weltweiten christlichen Kirche die Vielfalt eigenständiger Kirchen umfasst - was ja gerade den zentralen Konflikt gegenüber dem Dialog mit Rom darstellt. |

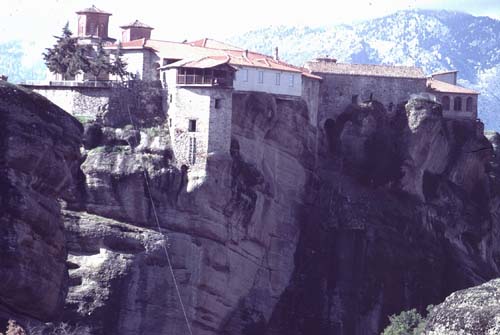

Byzantinische Kirchen (Gebäude) |

Die byzantinische Architektur ist im Wesentlichen eine hängende Architektur. Ihre Gewölbe scheinen von oben gestützt zu sein ohne Eigengewicht zu besitzen. Die Säulen werden nicht als tragende Elemente gesehen, sondern als herabhängende Wurzeln oder herabsinkende Arme. Die architektonische Auffassung eines Gebäudes als etwas nach unten Strebendes steht ganz im Einklang mit der hierarchischen Denkweise. Es gibt keine Fassade, aller Reichtum konzentriert sich auf den geistigen Kern des Gebäudes. Die meisten Kirchen sind von außen würfelförmig und haben eine Zentralkuppel oder mehrere Kuppeln, bei denen die mittlere die äußeren überragt. Die Kirchen sind schlicht. Erst in der palaiologischen Zeit (der spätbyzantinischen Epoche) wird der Fassade etwas Abwechslung gebracht Die frühbyzantinische ArchitekturDie Frühchristliche Architektur bildet einen Ursprung der byzantinischen Architektur. Nach der Legalisierung des Christentums 313 (durch das Toleranzedikt von Mailand) und dem Wechsel zur neuen Hauptstadt Konstantinopel stieg die Nachfrage nach repräsentativen Gebäuden sprungartig an, wobei heidnische Bautypen übernommen wurden (Basilika, Zentralbau). Die Basilika wurde bevorzugt, denn sie ist für Versammlungen aller Art sehr gut geeignet, ist leicht zu bauen, und man kann sie ohne großen technischen Aufwand in der Größe fast beliebig variieren. Die typische Basilika hat diese Merkmale:

Die Merkmale eines Zentralbaus:

Aus dem Zentralbau entwickelt sich der Zentralbau mit griechischem Kreuzgrundriss durch das Erweitern mit Seitenschiffen. Als christliche Bauherren diese beiden Stile miteinander verbinden wollten, entstand im 5. Jh. die Basilika mit Kuppel und schließlich die Kreuzkuppelkirche. Dabei bleibt der basilikale Grundriss der gebräuchlichste, obwohl eine große Anzahl der Zentralbauformen zur Verfügung stehen. Die mittelbyzantinische ArchitekturNach dem Bilderstreit redet man von der mittelbyzantinischen Kunst. Sie ist die künstlerisch bedeutendste Epoche. Der Baustil hat sich ein wenig verändert: Es hat sich der Vierstützenbau herausgebildet. Hier wird das Tonnenkreuz, welches die Kuppel trägt, durch vier Säulen bzw. Pfeiler gestützt. Die meisten Kirchen sind nicht sehr groß. Während die bedeutendsten Denkmäler der frühbyzantinischen Kunst öffentliche Bauten gewesen waren, sind die wichtigen Denkmäler dieser Zeit von privatem Charakter, d.h. sie waren den Würdenträgern und Hofbeamten vorbehalten, die Zutritt zum Palast hatten. Die soziale Basis der "kaiserlichen" Kunst war verkleinert worden. Als der Großteil der kirchlichen Bauten privat wurde, machten sie den Klosterkirchen platz. Die Klosterkirchen Byzantinische Klosterkirchen sind fast immer Kreuzkuppelkirchen. Sie bilden mit ihren Eckräumen ein Quadrat, in das ein griechisches Kreuz eingeschrieben ist und sind meist von bescheidenem Ausmaß. Das lag zum einen daran, das die technischen Schwierigkeiten mit der Größe wachsen, zum anderen wurden die Kirchen meist für zahlenmäßig kleine Orden gebaut. Die Kuppel ruht auf vier Bögen, die in Richtung des Kreuzes durch vier gleichlange Tonnengewölbe verlängert sind. Die annähernd quadratischen Zwischenräume zwischen den Armen füllen die Ecken. Die Dächer dieser Räume sind niedriger gehalten, damit man das Kreuz von außen sehen kann. Über die Eckräume zwischen den Kreuzarmen oder über die Kreuzarme selber können vier zusätzliche, kleinere Kuppeln treten, sodass insgesamt 5 Kuppeln die Kirche überragen. Der Viersäulentypus kann als Unterart der Kreuzkuppelkirche angesehen werden: Bei der Viersäulenkirche wird die Kuppel von Säulen und nicht von Pfeilern getragen, deshalb ist die Kirche meist kleiner und höher und enthält keine Emporen. Dadurch wird die Trennung zwischen den Eckräumen und dem Hauptraum aufgehoben. Eine weitere Unterart ist die Umgangskirche. Die Kreuzarme und Eckräume bilden hier einen Umgang, der vom Hauptraum oft durch Tripelarkaden getrennt ist. Die spätbyzantinische Architektur (sog. 'Palaiologische Renaissance')Die Baustile der vorangegangenen Epochen bleiben erhalten: Kreuzkuppel-, Vierstützen- und Umgangskirche. Die Ausmaße werden bescheidener und der Außenbau erhält neuartige, farbige Akzente durch verschiedene Lagen von Ziegel und Haustein. Die Kreuzkuppelkirche bleibt weiterhin beliebt. Eine der Neuerungen besteht darin, das die Kirchen an drei Seiten mit einem Umgang umzogen werden. Es werden auch Kirchen umgebaut. Außerdem werden die Ausschmückungen abwechslungsreicher. Die Bauten werden weniger regelmäßig. Die Freude an großen Kuppeln wächst. In der orthodoxen Kirche gibt es die Ikonostase, eine mit Ikonen geschmückte Holzwand mit drei Türen zwischen den Gläubigen und dem Altar. Der somit abgetrennte Altarraum übernimmt dabei zugleich die Funktion der westlichen Sakristei. In der Mitte hängt (vom Betrachter aus) rechts eine Christus-Ikone, links eine Ikone der Gottesgebärerin (das heißt Maria) mit Kind, dazwischen ist die königliche Türe, durch die der Priester im Evangelienbuch und in der Eucharistie den König der Ehren zur Gemeinde bringt. Während der Eucharistie ist diese Tür offen und der Altar somit sichtbar. Wenn der Priester nicht das Evangelium oder den Kelch der Eucharistie trägt, oder wenn eine andere Person den Altarraum betritt, wird eine der beiden äußeren Türen benutzt.

|

Literatur |

Basdekis, Athanasios Die Orthodoxe Kirche, 2003, ISBN 3874764028. Aktuelle Einführung mit besonderem Gewicht auf den Kirchen in Deutschland. Ware, Timothy The Orthodox Church, 1993, ISBN 0140146563. Sehr gute und genaue Einführung in englischer Sprache. Oeldemann, Johannes Die Kirchen des christlichen Ostens, 2006, ISBN 3786785775. Überblick über alle orthodoxen, orientalischen und mit Rom unierten Ostkirchen - mit historischen Hintergründen und aktuellen Daten (einschließlich Links) zu jeder einzelnen Kirche. Bryner, Erich: Die Ostkirchen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Leipzig 1996. (Kirchengeschichte) Jaroslav Pelikan: The Spirit of Eastern Christendom, 1974, University of Chicago Press, ISBN 0226653730. Geschichtliche Entwicklung der Orthodoxen Kirchen Alle Bücher erhältlich bei Amazon. |

Links |

| Übersicht über die orthodoxen Kirchen, vom Ostkirchlichen Institut Regensburg |

|